认识你们的敌人(58)美联储、犹太人和三次世界大战

20世纪,罗斯柴尔德家族的下一代痴迷于将犹太人送回他们的家乡以色列。詹姆斯·罗斯柴尔德最小的儿子,埃德蒙(Edmond)启动了资助在当时叫做巴勒斯坦的地方,建立犹太殖民地的计划。

埃德蒙

埃德蒙 犹太复国主义者大会会场

犹太复国主义者大会会场1897年,犹太复国主义者大会(Zionist Congress)召开,决意加快建立犹太国家。起初,会议打算在慕尼黑举行,但本地的犹太人知道消息以后,举行了强烈的抗议,最后只好搬到了瑞士的巴塞尔举行。抗议的原因是这些犹太人在收留他们的国家生活地很舒服,所以不愿回到巴勒斯坦。这件事促使会议的主席,西奥多·赫茨尔(Theodor Herzl)发表了一个声明:“犹太人受苦是至关重要的…境况变得越来越糟…这种局势会帮助实现我们的计划…我有一个很好的主意…就是引诱反犹太者来清算犹太人的财富,他们会通过加强对犹太人的迫害和压制来帮助我们,反犹太者将会是我们最好的朋友。”

西奥多·赫茨尔

西奥多·赫茨尔

因此,这其实是一个有意识的决定,让人们将注意力集中在犹太人身上,让他们在收留他们的国家感到不舒服,好让他们产生回到家乡的动机。赫茨尔在那以后当选为世界锡安组织的主席,并采用一个红色的六角星作为他们的标志。

1901年,犹太殖民者们开始感到埃德蒙·罗斯柴尔德更是一个障碍,而非帮助,于是他们请求他不要插手犹太复国运动,让犹太人自己去处理。罗斯柴尔德显示了他耶洗别的灵,愤怒地反击:“是我创建了伊休夫(Yishuv,殖民地),是我一个人。因而,没有任何人,包括殖民者和犹太复国组织在内,有权打断我的计划。”

几年之后,就是1903年,犹太复国主义者大会令人惊讶地暗示了第一次世界大战即将发生,那可是在整整十一年以后才真正发生啊!马克斯·诺尔道(Max Nordau)在大会上说:

“让我告诉你以下的话,可以比作我在向你们展示一个不断向上的阶梯(一系列的事件):赫茨尔,犹太复国主义者大会,英国的乌干达问题,未来的世界战争,和平会议——就在这里,在英国的帮助下,将会创建一个自由的、犹太人的巴勒斯坦。”马克斯·诺尔道,1903年犹太复国主义者大会上的讲话。

他们是怎么预先就知道未来会发生世界大战的呢?让人感兴趣的是,远在1871年,阿尔伯特·派克就谈到了未来的三次世界大战。他在那年的8月15日给朱赛佩·马志尼(Guiseppe Mazzini,意大利革命领袖,也属于耶稣会光照派)写了一封信,声称自己得到了一个异象,在异象里,阿尔伯特·派克被告知会共有三次世界大战要来,每一次都会在黑格尔的法则上运作,通过两种相反意识形态的相互冲突,一起创造出某种特定的结果,这种结果会进一步导致世界新秩序。值得注意的是,这封信的存在现在被否定了,而且并没有其它可靠的证据来证明它的存在。

雅各·希夫此时正忙着重新控制美国的金融。1907年他在纽约商会做了一次演讲,警告那些与会者说:“除非我们拥有一个中央银行,能对金融资源有着足够的控制,否则这个国家会经历历史上最为严重,影响极为深远的货币恐慌。”这更像威胁,而非警告。

1913年,罗斯柴尔德家族最后得偿其愿,建立了一个美国第三中央银行,被称为联邦储备局,这就是现存的美国中央银行。就在相关法案通过以前,国会议员查尔斯·林德伯格(Charles Lindbergh)说:“这个法案建立了地球上规模最大的托拉斯,就在总统签署这项法案的时候,金钱权力建立的看不见政府就被合法化了…这个时代最大的罪行就是通过这个银行与货币法案实施的。”

国会议员查尔斯·林德伯格

国会议员查尔斯·林德伯格当时的总统,伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson),后来承认了这个可怕的错误:“我是最不幸福的人,因为我无意中毁灭了我的国家,一个伟大的工业国家就此被金融系统控制,我们的金融系统被集中起来,整个国家的前景和我们所有的活动现在被少数几个人掌控。我们迎来了最为糟糕的统治,我们是文明世界中最受控制的政府之一。从此政府不再能自由做决定,也不再有坚定的信念,不再属于多数选举了,取而代之的是一个被一小群强有力的人胁迫的政府。”

伍德罗·威尔逊

伍德罗·威尔逊今天的联邦储备局少说也每年能赚150亿美元,但它从来不用公布任何财务报告——正合梅耶·罗斯柴尔德的心意。

1914年,在美国银行的注视下,第一次世界发生了,这是在马克斯·诺尔道谈到它以后的11年,是阿尔伯特·派克在异象中看到它以后的43年。

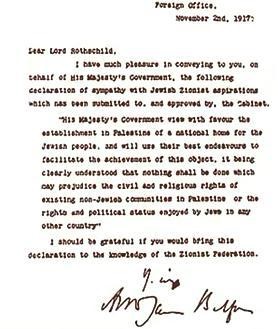

1917年11月2日,大不列颠外交部长,也是一名神秘学者的阿瑟·贝尔福(Arthur Balfour),发布了如今被称为《贝尔福宣言》(the Balfour Declaration)的声明。这个《宣言》是写给“罗斯柴尔德勋爵”的,他们是罗斯柴尔德家族的长子内森·罗斯柴尔德,声称英国支持在巴勒斯坦建立犹太人定居地。

《贝尔福宣言》

《贝尔福宣言》就像预言所说的那样,第一次世界大战结束以后,在凡尔赛召开了一次由埃德蒙·罗斯柴尔德主持的和平会议,在会议上,巴勒斯坦的议题被提出来,英国将这片土地拱手交给罗斯柴尔德家族。在打算建立战后的犹太国家的同时,国家联盟(the League of Nations)也试图将国家们联合起来,以建立一个单一世界体系。这个做法失败了,因为当时并没有足够的国家来接受它。

国际联盟

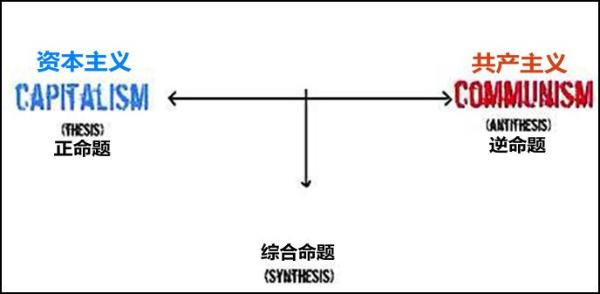

国际联盟以此类推,又来了第二次世界大战。派克的异象中说,这次战争的结果会在无神论的共产主义和基督教的资本主义之间制造出紧张对立。派克感到共产主义会强大到足够去“平衡基督教世界,而基督教世界会在紧张中受到牵制,并保持克制,直到我们需要的最后社会灾难到来。”这个资本主义vs共产主义的观点,vs相互对立实际上在接下来的46年逐渐成真。GK·切斯特顿这样观察所发生的事情:

“当时资本主义和共产主义看上去似乎相互对立,但作者相信他们的利益其实是共同的,因此最后它们会合并在单一世界控制的旗帜下。那个计划已经成型了…伍德罗·威尔逊的“六点计划”从来没有被抛弃。资本主义和共产主义…只是他们用来毁灭基督教国家统治的双重机制。他们会将它们合并融合成为一个计划好的超级国家…他们在出卖我们,让我们陷入奴役,使用我们的物质资源实现他们邪恶的全球性目标。”

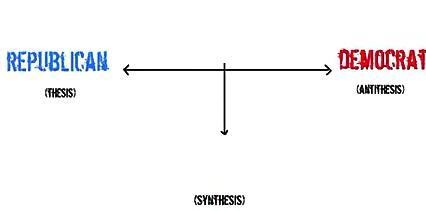

我们可以观察到同样的相互抵牾的意识形态一次又一次出现,它们似乎在彼此反对,实际上不过是设计出来,为了引入第三方,这才是秘术术士们一直想要实现的。让我们想起秘术术士们谈论的,男性与女性创造出第三种属灵能量,这通过角尺和圆规在中间创造出一个“G”显示出来。就像乔治·黑格尔提出的那样,正命题 vs 反命题 = 综合命题,无论这个公式以哪种方式出现:光明vs黑暗,男性vs女性,巴力vs亚舍拉,或者共济会vs天主教,共和党vs民主党,或者资本主义vs共产主义的例子,综合命题才是他们真正想要的。

共和党和民主党的“综合”

共和党和民主党的“综合”在政治分类下Google短语“第三条道路(Third Way)”,你会发现不知有多少现代政治家是这种思维方式的门徒。

苏共领袖弗拉基米尔·列宁,强调说,资本主义和共产主义的战争不过是更大事件的一部分。他这么说:“我并不在乎俄罗斯会成为怎样的,让它见鬼去吧。所有的这一切只是通往世界革命的道路。”

顺便提一下,在阿尔伯特·派克的异象中,第三次世界大战发生在犹太人和穆斯林之间。派克相信,双方的支持者们已经从以前的冲突中厌倦了战争,这场战争会让他们消耗到精神上、身体上、灵魂上,更重要的是,经济上都处于精疲力竭的状态,这个世界因而会被准备好迎接敌基督的到来,他会人们从这些事情中拯救出来。

阿尔伯特·派克谈到那个时代时说:“我们将释放虚无主义者和无神论者(力量),因而会引发巨大的社会灾难,在所有的恐怖中,这些灾难将对所有国家显示绝对无神论的巨大能力,这将是野蛮和最血腥混乱的开始,然后在世界各地,人们被迫与少数革命分子对抗以保护自己,他们将消灭那些文明的毁灭者,大多数人将失去对基督教的幻想,他们的灵魂从那时起会失去方向和引导,因而会渴望一个理想的典范,但没有知识,他们的渴慕将会落空,只有通过路西法纯粹教义(敌基督)的全球性显现,这个教义最终会向公众显示出来,此时他们才会得到真正的光照。这个显现来自于一次总体性的反对运动,紧接着的是无神论和基督教的毁灭,这两者同时被征服和清除。”

注意他在这里说的,就是他们要同时征服和清除基督教和无神论。你会看到,我们在第三部分里研究过,启蒙运动的时代催生了无神论,而无神论是进入现代时代(Modern Era)的标志,它的实质基本上就是人们在尝试逃离神。但是根据阿尔伯特·派克,那个年代,以无神论的不断增长为标志,只不过是长期计划的一个过渡阶段罢了。在现代这个时代以后,这个世界将会进入我们称为“后现代”(the Post Modern Era)的年代——这就是我们今天所在的年代——在这个时代,人们将会离开彻底的无神论转向奇怪的宗教——秘术的宗教,这表示在本时代,邪术开始向外界展示自己,他们渐渐从黑暗的阴影中爬出来,走向公开。人类将会厌倦基督教和无神论,转向综合性的秘术宗教。在这个条件下,人们就准备接受路西法(Lucifer)的显现——也就是敌基督。

我们正在目睹这一切的发生,现在很少有人是纯粹的无神论了,对于普通人来说,无神论太冷酷,太无情了,人们想相信的是,他们可以在死后见到朋友和家人,因为神把永生安置在我们心里,因此,这是很自然的。于是很多人转向某种以秘术为基础的灵性追求,他们把这当成是真实而健全的。他们常常谈到成为“一个灵性的人”,但并不赞成任何特定的宗教。圣经也告诉我们这些会发生。保罗在他最后的日子中写给提摩太的第二封信中说,人们会“有敬虔的外貌,却背了敬虔的实意”,他还说:

“因为时候要到,人必厌烦纯正的道理,耳朵发痒,就随从自己的情欲,增添好些师傅;并且掩耳不听真道,偏向荒渺的言语。”(提摩太后书4章3-4节)

所以,这些事情正应验了圣经所说的,人们要转向某种宗教,但那并不是真正的有神的宗教。

来点题外话,1930年,罗斯柴尔德家族在瑞士建立了第一家世界银行。仅仅四年后,瑞士的银行保密法就改变了,违反银行保密制度成为犯罪,会被投入监狱。这保证了银行能够保守她们的秘密,没有人能知道在银行里面进行的勾当,这家银行就是今天世界银行和国家货币基金组织的前身。